令和元年にラクティスで初めてユーザー車検を受けてから4回目のユーザー車検を受けてきました。いままでの車検と変わった点や、気になった点などを書いています。

ユーザー車検は今回で4回目

ユーザー車検は今回で4回目になります。(厳密には何十年も前にアルバイトで車検を数回受検した事がありますが、それはユーザー車検ではないです)

4回目と言っても、2年ぶりに受けることには変わりないので、やはりちょっと緊張します。

1回目ユーザー車検受検のことは6年前に以下の記事にまとめています。

今回の車検(継続検査)は新車時から通算6回目

今回の車検(継続検査)は新車時から数えると通算6回目になります。

1回目と2回目はディーラーにお願いしており、3回目の車検から今回の車検までユーザー車検を受けています。

今回は、いわゆる13年目にあたり、重量税が大幅に上がりました。

- 前回5回目車検時→24,600円

- 今回6回目車検時→34,200円

前回の車検と今回の車検で変わっていたこと

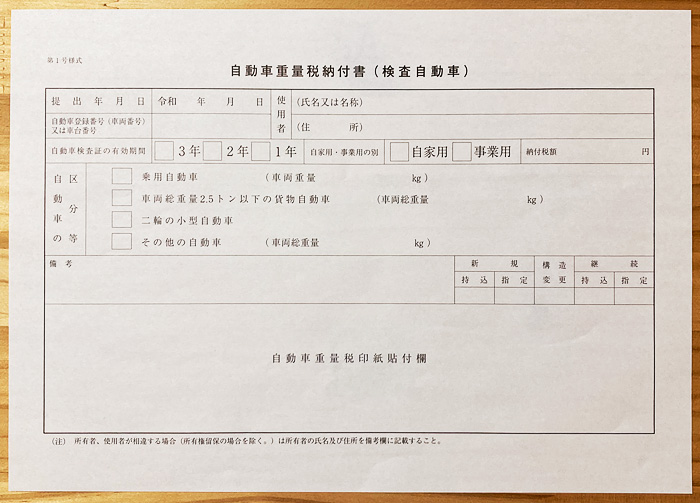

重量税納付書の用紙が白色に

自動車重量税納付書の用紙がピンク色から白色になっていました。

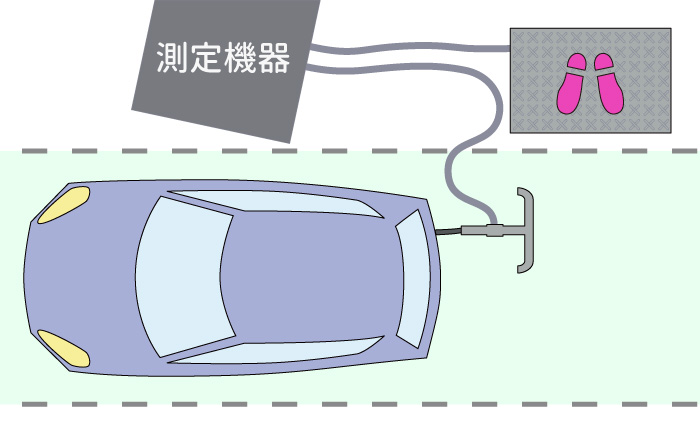

排ガス検査でフットスイッチ?が使われていた

車検受検の前に見学をした際、排気ガスの検査時に、何スイッチと言うのでしょうか?人(自分)が鉄板スイッチの上に乗ると排気ガスの計測が行われるのだと気づきました。

前回の時は、こんなスイッチはなかったような気がします。

本番前に見学していて良かったです。

鉄板スイッチに乗る前に、排気ガスのセンサーをマフラーの排気口に挿入するのは前回と同じでした。

自働車車検証(ICチップ入り)は継続使用

前回、令和5年の車検(継続検査)の時に発行してもらった車検証はICチップ入りのものでした。

そのため、今回の車検では車検証はそのまま継続使用となり、中のICチップの情報だけが書き換えられました。

ちなみにICチップ入りの車検証には車検の「有効期間の満了する日」は記載されていないため、車検証を見ただけではその車検の有効期限がいつまでなのか確認できません。

2年前の車検のときにICチップ入りの車検証を貰っていながら、今回の車検まで私はそのことに気づいていませんでした。

車検(継続検査)は満了日の2か月前から受けられるようになった

2025年4月1日より車検満了日の2か月前から車検を受けられるようになったようです。

そのためか、前回以前の車検では4月(特に午後)は車検場がとても空いていたのに、今回は4月なのに検査棟の前には車の列ができていました。

車検ステッカーの貼り付け位置が変更になった

令和5年7月より車検ステッカーの貼り付け位置が無車検運行の防止対策として「前方から見やすい位置」から「前方かつ運転席から見やすい位置」に変更されています。

位置の詳細については、国土交通省が運営する「自動車検査登録総合ポータルサイト」の以下のページで確認することができます。

https://www.jidoushatouroku-portal.mlit.go.jp/assets/pdf/kensahyosho_haritukeichi.pdf

簡単に説明するとドライバーから前方を見たとき、フロントガラスの中央上から右端上になったという感じでしょうか。

車検(継続検査)のおさらい

おおまかなスケジュール

私が行ったユーザー車検のおおまかな流れは次の通りです。

- ディーラーなどで12ヶ月点検と必要な整備を受ける。

- インターネットで車検の予約をする。

- 車検当日ではなく、事前に予備車検場(いわゆるテスター屋さん)で検査を受ける。(この時に車検場「自動車登録事務所」にも立ち寄って必要な用紙を貰ってくる)

- 検査当日も予備車検場(テスター屋さん)にてヘッドライトの微調整を受ける。

- 検査当日は検査場の見学を行い、検査手順を覚える。

- 検査本番に挑む。

- 帰宅後車検ステッカーを貼りかえる。

必要書類

- 車検場(運輸支局または自動車登録事務所)に置いてある以下3つの書類

- 継続検査申請書

- 自働車重量税納付書(検査自動車)

- 自働車検査票1(手数料納付書を兼ねる)

- 自働車検査証(ICチップ入り)=通称:車検証

- 自動車検査証記録事項(自動車検査証と一緒に交付されたA4サイズの書類)

- 自賠責保険証明書(新・旧)

- 点検整備記録簿

あと、書類ではないですが、今回は上記書類を挟んで持ち歩くためのバインダー(クリップボード?)を持参しました。

前々回(4年前)の車検ときはバインダーは車検場で貸していただけたように記憶していますが、前回(2年前)の車検のときは貸していただけず、書類だけ手で持ち歩くことに・・・

前回(2年前)は書類を落したり、風で飛ばされたりしないかという心配がありましたが、今回はその心配はせずに済みました。

諸費用

検査にかかった費用は以下の表のとおりです。

| テスター屋さん | 2,500円 |

| 自賠責保険料(24ヶ月) | 17,650円 |

| 自働車重量税 | 34,200円 |

| 検査登録印紙 | 500円 |

| 審査証紙 | 1,700円 |

| 合計 | 56,550円 |

上の表以外にもディーラーでの事前の12ヶ月点検や劣化、摩耗部品の交換等で7万円弱かかっています。

今回は、あまりよく調べずに前回同様に現金で支払いましたが、国土交通省が運営する「自動車登録総合ポータルサイト」の記載によると費用の中にはクレジットカードを利用可能なものもあるようです。

検査に不合格になった場合について

今のところ私は検査で不合格にはならずに済んでいるため経験がありませんが、もし不合格となった場合でも「再入場」という形態で再度検査を受けることができるようです。

だだし、1回の検査申請に基づく再入場回数は2回が限度となっている等々様々な制約があるようです。

不合格(不適合)になった場合の詳細については「独立行政法人 自動車技術総合機構」のWebサイトの「再入場(不適合の場合) 」の以下のページ(リンクにしていません)に記載があるのを見つけたのでそちらをご覧いただくと良いかもしれません。

https://www.naltec.go.jp/business/inspection/howto/flow/failure.html

私が車検の予約をしたときは午前1,2ラウンド、午後3、4ラウンドの1日あたり4ラウンドで、それぞれのラウンドの受付時間と検査時間が決められていました。

私は今回3ラウンドで受検しましたが、不合格(不適合)になった場合のことも踏まえると、ユーザー車検の予約は1ラウンドか2ラウンド(午前中のラウンド)にしておいた方が良いのかもしれません。

自動車検査証(ICチップ内臓)について

ICチップ入りの自動車検査証には車検の有効期限の記載は無い

前述のとおり、今回車検に合格して受け取った自動車検査証(通称=車検証)は、新たに発行されたものではなく、2年前の車検時に受け取ったものです。

今回、車検証を受け取った当初、見た目は何も変わっていないため、誤って古い車検証を渡されたのではないかと勘違いしてしまいました。

これは車検証の手渡し時にICチップを書き換えた旨の説明をいただけなかったこともあります。

しかし、後で考えてみれば、車検場(運輸支局または自動車登録事務所)を利用する方のほとんどが車検代行のプロであるため、いち々説明するものでもないのでしょう。

この自動車検査証には「有効期間の満了する日」の記載はありません。

一方、自動車検査証と一緒に手渡される「自動車検査証記録事項」の方は新しいものが発行されます。こちらには「有効期間の満了する日」の記載がちゃんとあります。

電子車検証のICチップを読み取るのには機器が必要

自動車検査証のICチップを読み取るには読み取りの条件を満たした「スマートフォン」または「パソコン(Windows OS)+ICリーダー」等が要るようです。

これらの機器に「車検証閲覧アプリ」をインストールすることで閲覧が可能になるようです。

詳しい情報は「国土交通省」の「電子車検証特設サイト」の「車検証閲覧アプリについて」のページに記載がありますのでそちらをご覧いただくとよろしいかと思います。

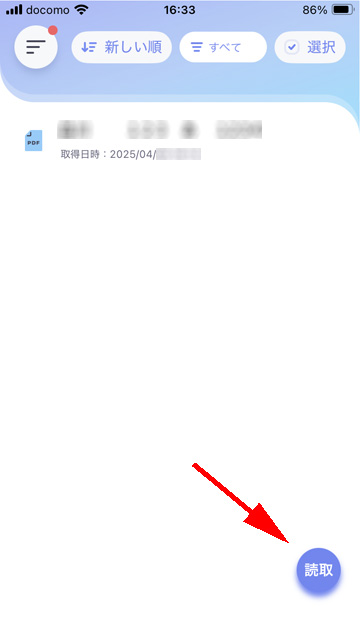

iPhoneで読み取り

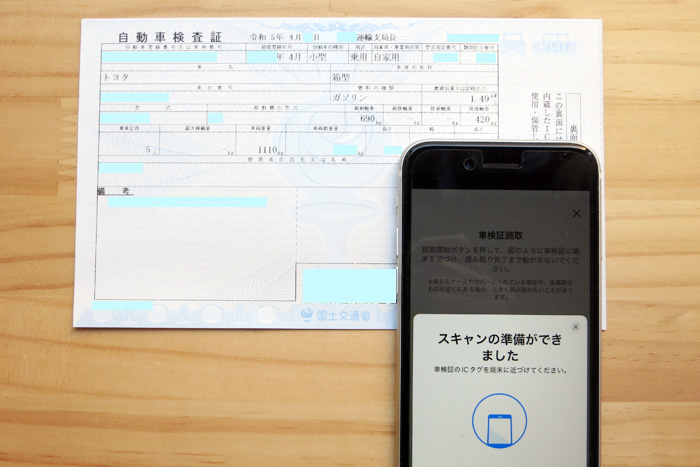

自動車検査証(通称=車検証)のICチップがちゃんと書き換えられているかどうかは、ICチップを読み取ってみる以外に確かめる方法がありません。

私のスマホ「iPhone SE」もNFC機能が備わっているようなので「車検証閲覧アプリ」をインストールしてICチップを読み取ってみました。

結論から言うと、読み取れたのは1度だけで、その後、何度やってもICチップを読み取れません。

おそらくiPhoneの読み取り機能(NFC)が何らかの理由で上手く機能していないのだろうと推測します。

そのため撮影できたスクリーンショットが限られています。

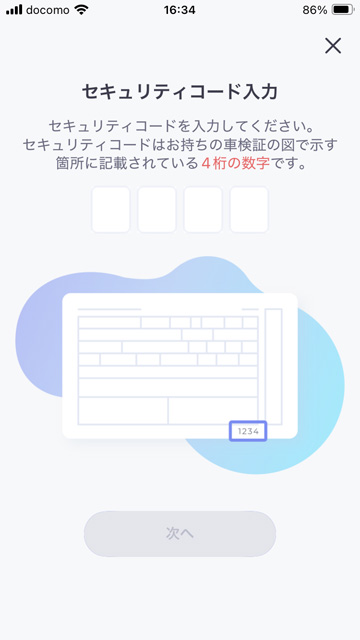

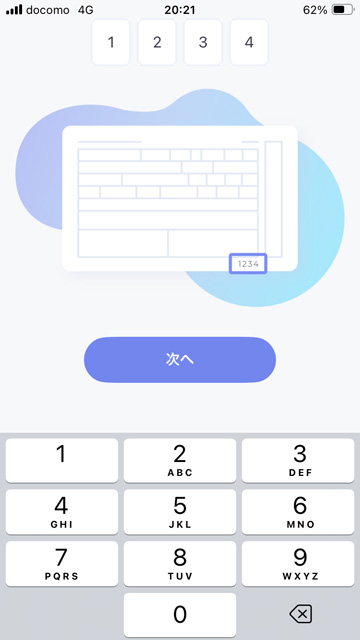

始めの方に出てくる画面です。

読み取りボタンをタップ

自動車検査証のセキュリティコードを確認

セキュリティコードを入力します。

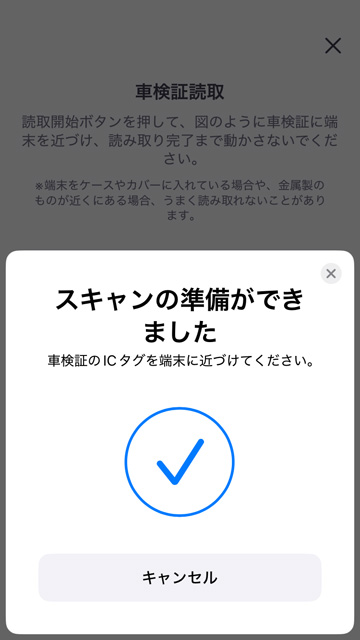

車検証閲覧アプリでスキャンの準備ができました。

その後、手持ちのiPhoneではその後、何度やっても読み取れないため諦めました。

パソコンで読み取り

パソコン(Windows OS)でのICチップの読み取りには専用アプリのインストールとICカードリーダー(読み取り機器)が必要です。

専用アプリは「国土交通省ウェブサイト」である、「国土交通省電子車検証特設サイト」の「車検証閲覧アプリについて」のページにインストール方法の案内が記載されています。

また同ページには「電子車検証動作確認済みICカードリーダー一覧」のPDFの案内のリンクも掲載されています。

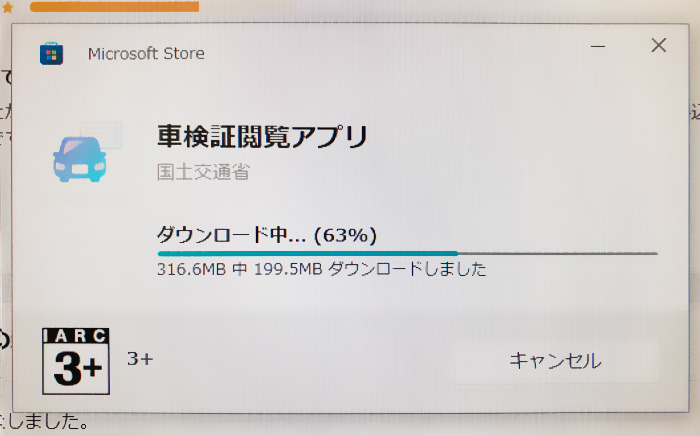

国土交通省電子車検証特設サイトの「インストール」ボタンをクリックすると「Microsoft Store」を経由して車検証閲覧アプリをインストールすることができます。

この車検証閲覧アプリは316,6MBとちょっと重めです。

何年も前にマイナンバーカード読み取り用に購入したICカードリーダー/ライターの「SONY PaSoRi RC-S380」は国土交通省の動作確認済みICカードリーダー一覧には含まれていなかったので、使えないものと思っていましたが、ダメ元で試してみたら、すんなり読み取れました。

完了ボタンをクリックすると、読み取った車検証のICチップの内容を閲覧することができます。

閲覧してみると旧来の紙の車検証には無かった車検受検時のおよその走行距離などの情報も記録されているようです。

ICチップ導入により、きっとこれから便利になっていくものと思われます。

ただ、現状、読み取り機器が何もない場合、車検証だけでは車検証の最重要事項である有効期限の確認ができないのは一般ユーザーである私は不便と感じました。

古い車検ステッカーを剥がす

フロントガラスの古い車検ステッカーを剥(は)がそうとしましたが、ガラスと固着していてなかなか剥がれません。

そこで、キッチンペーパーをステッカーのサイズにハサミで切り、自宅にあった呉工業のパーツクリーナーを染み込ませて、その剥がれないステッカーに当て、その上にサランラップを被せてしばらく放置した後、剥がしてみると、やっと剥がれました。

ただ、パーツクリーナーの有機溶剤も結構強いようなのでガラスの上部の黒いメッシュ加工部分にかかると溶けやしないかという心配もあります。

きっとプロはもっとスマートに剥がしているのでしょう。

また、新しいステッカーを貼る際、視界の邪魔にならないようにと端の方ギリギリに貼ってしまったのですが、次の車検時に剥がすことを前提に、あまりウィンドウのフチぎりぎりではなく、何ミリかフチから離して貼った方が良いかもしれません。

発炎筒の代わりに非常信号灯

法律で車載が義務付けられている発炎筒は、有効期限があるため、私は車検の前に毎回買い替えていました。

今回の車検前にインターネットで発炎筒と検索しているうちに、発炎筒の代用品として、車検対応の「非常信号灯」が販売されていることに気づきました。

4回受けた車検時に検査員の方に発炎筒の有効期限を確認されたことは一度もありませんが、発炎筒が車検の不合格の要因になったらと思うと買い替えずにはいられませんでした。

しかし、買い替えた後、古い発炎筒は簡単には捨てられないため、行きつけのガソリンスタンドにお願いして引き取っていただいていました。

それらを踏まえると、発炎筒より「非常信号灯」の方が良いのではと考えたのです。

Youtubeで発炎筒と非常信号灯を比較されている方の映像を拝見すると、明るさは、やはり発炎筒の方が上のようです。

一方、光っている時間は発炎筒の5分程度に対し、非常信号灯は電池の残量にもよるかとは思いますが、今回購入した「小林総研KS-100L3」では、新品アルカリ電池使用の場合は点滅で20時間となっているようです。

今回はこの非常信号灯を車載して車検を受けました。

まとめ

4回目とは言え、2年の間があるため忘れていることも多く、受検の際は緊張してしまいます。

今回はICチップ化などデジタル化の流れが進行しつつああり、時代の変化を感じた車検でした。

やはりユーザー車検は車検費用を低く抑えられるのが良いですね。

次回も上手くいくといいのですが・・

コメント